インストラクターも務める歯科医師が、安心・安全にハイレベルなインプラント治療を提供します。

インプラントの治療を受けたいけど、このようなお悩みはございませんか?

| できる限り歯を残したい。 |

| 手術に不安がある。 |

| 治療費用はどれくらいなのか。 |

| 治療した後もメンテナンスが大変なのではないか。 |

おおむら歯科医院のインプラント治療の特徴

経験豊富な歯科医師がインプラント治療を行います。

当院の院長大村祐進(名前をクリックしてみてください。当院院長について執筆された記事のGoogle検索結果を確認する事ができます。)は、インプラントメーカー 3iのインストラクター、元福岡歯科大学臨床准教授、元日本審美歯科協会会長として、多数の講演・講義を行い、歯科医師を指導してきた実績があります。的確な診断を行い、安全なインプラント治療を提供いたします。

歯を残す事にも全力を注ぎます。

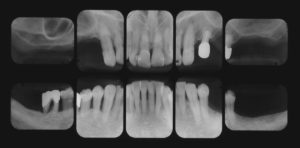

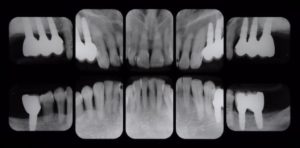

『この歯は残せません。』『インプラントにするしかない。』そのような診断を受けた歯でも、残すことができる可能性があります。下関市のおおむら歯科医院では、可能な限り歯を残す治療にも全力を注いでおります。(下の画像の治療内容の詳細に関しては、こちらをクリック)

右上2番に対する矯正的挺出と、セラミック冠を用いた治療(治療費¥154,000、副作用として知覚過敏・歯肉腫脹が一時的に生じる可能性があります。)

安全にインプラント治療を行い、難症例にも対応します。

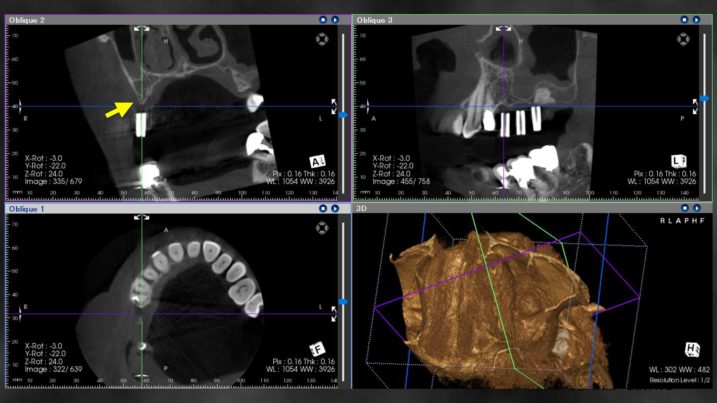

下関市のおおむら歯科医院では全症例にCT撮影を行い、診断を的確に行うことで安全にインプラント治療を行なっております。自己血を使用した再生医療(当院は厚生労働省の認可を受けた、再生医療提供機関です。認可を受けていない歯科医院で再生医療を提供することは、法律で禁じられています。)等を駆使して骨を増やすことで、難症例にもインプラント治療を行う事ができます。

健康的な見た目・歯磨きのしやすさ・噛み合わせへのこだわり

せっかくインプラントの治療を行なっても、『見た目が悪い』『インプラントの土台が見えてしまう』『食べ物が挟まりやすい』『食事がしにくい』ような結果になれば、新たにストレスが生じてしまいます。下関市のおおむら歯科医院では、見た目が良いだけでなく、食事のしやすい、歯磨きのしやすい快適で美しいインプラント治療を提供しております。下の画像は全て当院で行なったインプラント治療の術後写真です。インプラント治療でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

[CT撮影¥20,000円、臼歯部インプラント¥430,000円、インプラント治療に対するリスク・副作用として、術後腫脹・術後疼痛・歯肉退縮等が生じる可能性があります。術前に的確な診査・診断を行い、リスクを最小限に抑えられるよう努力しております。]

実際におおむら歯科医院で行った治療例を示します。

CASE 1

審美性を考慮した破折歯に対する抜歯後即時インプラントとセラミック治療

2017年3月10日初診、50代女性。右上1の歯肉が赤く腫れていることを主訴に来院されました。

この患者様のご子息が歯科医師であり、この歯の治療ができる歯科医院を探して欲しいと頼んだところ、ご子息が当医院のホームページを見て当医院を勧められたとのことでした。初診時には、右上12と左上1がセラミッククラウンにより治療されていました。右上1の歯肉は赤く腫れ炎症をおこしており、当初は歯周病か歯根破折か診断がつかず、歯周病の治療に準じた治療をおこないました。

2018年7月5日治療終了後の写真です。

結局、右上1は歯根が破折しており、歯の長さも短かったために保存することができず、インプラントにて治療をおこないました。同時に、右上2と左上1にセラミッククラウンにて治療しなおしました。歯肉の形態や位置も揃い、ブラックトライアングル(歯と歯の間のすきまと歯肉に囲まれた部分に出来る黒くみえる三角形の空隙)も生じず、周囲の歯肉とも調和して審美歯科治療が達成されました。

治療費用¥880,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。

CASE 2

ブリッジ破損後の前歯部審美インプラント治療

右上1番に対してインプラントの埋入手術を行いました。

治療費用¥500,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。

CASE 3

インプラントとセラミックを用いた臼歯部審美歯科治療

2012年7月12日から当医院で管理中の患者様。現在は50代で女性の患者様です。

初診は近隣の歯科医からの紹介で、当初、右下567にインプラントをしました。1は2017年11月30日の左側臼歯部の治療前の写真です。左下④56⑦のブリッジのポンティック(ブリッジにおける欠損部を補うために支台装置(両脇の土台となっている歯)に連結される人工歯)部が削れて劣化しています。また、支台歯(しだいし)(歯のない部分にブリッジや入れ歯を入れる際、支えとなる歯のこと)である左下4には虫歯がありましたので、このブリッジを外し、インプラントとクラウンにより補綴治療(ほてつちりょう・・・歯にクラウンやブリッジや義歯を入れる治療)をおこなうこととしました。上下の咬み合わせも乱れており、左上56のクラウンも劣化していたので、上下同時に治療をやり直しました。

2018年8月1日治療の終了後の写真です。

左下56はインプラント、左上56、左下4はセラミッククラウン、左下7はゴールドのクラウンで補綴治療をおこないました。咬み合わせも整い、審美的な治療がおこなわれました。

治療費用¥1,800,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。

CASE 4

インプラントとセラミックを用いた臼歯部審美歯科治療

2010年5月21日初診時の写真、40代女性でした。

知人からのご紹介で来院されました。インプラントとセラミックを用いて全顎的な治療をしたいという主訴でした。右上45にクラウンが装着されていました。右下6は欠損、右下45は虫歯が深く、神経を取らなければならないような状態でした。

2017年12月20日、右下45装着から5年10ヶ月後です。

右上6の天然歯の歯肉近くの充填物は若干欠けていますが、クラウンやインプラントは、周囲の歯肉の退縮もなく、非常に安定しています。

治療費用¥800,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。

CASE 5

インプラント周囲に遊離歯肉移植術で付着歯肉を獲得した症例

50代女性。右下臼歯が欠損している状態でした。

右下56にインプラント、右下4をセラミッククラウンで治療し直す計画を立てましたが、付着歯肉(歯と歯槽骨に付着している部分の硬くて厚い歯茎のこと。頬や唇をひっぱっても動かない可動性のない部分。抵抗力がありブラッシングや細菌などの外部からの刺激に耐えられる。抵抗がなく、可動性がある薄く柔らかい部分の歯茎は歯槽粘膜という)の幅が十分ではありません。

右下56にインプラント、右下4にクラウンを装着しました。

全てをセラミッククラウンにより治療しています。付着歯肉が十分でない部分に対しては、遊離歯肉移植術(上顎から固い粘膜を採取して移植する手術)を用いて付着歯肉の幅を増やしました。インプラント周囲の歯肉のスキャロップ(貝殻のような形をした歯肉の高低差)も適正です。右下4セラミッククラウン周囲の歯肉には炎症もなく、ブラックマージン(クラウンと歯肉の間に黒い線が出てしまったり、歯肉が 黒っぽく変色すること)やブラックトライアングル(歯と歯の間のすきまと歯肉に囲まれた部分に出来る黒くみえる三角形の空隙)も生じていません。

治療費用¥1,800,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。

CASE 6

インプラント周囲の角化粘膜(固い歯茎)獲得の必要性について

2013年10月31日初診、40代女性。他歯科医院からのご紹介で来院されました。

右下に歯がないので、インプラントをしたいという主訴でした。1は2014年1月14日、インプラント1次オペ(インプラントを植える手術、インプラントを植えたあとは、歯肉を元にもどして、インプラントが骨と接合するのを3~6ヶ月待つ)の直前の写真です。

2014年10月10日、インプラントにクラウンを装着して12日目の写真です。

インプラント周囲に付着歯肉(歯と歯槽骨に付着している部分の硬くて厚い歯茎のこと。頬や唇をひっぱっても動かない可動性のない部分。抵抗力がありブラッシングや細菌などの外部からの刺激に耐えられる。抵抗がなく、可動性がある薄く柔らかい部分の歯茎は歯槽粘膜という)が作られ、歯肉のスキャロップ(貝殻のような形をした歯肉の高低差)もできました。

インプラント周囲の粘膜(歯茎)は、できるだけ付着歯肉が望ましいです。そのために、インプラント2次オペ(インプラントに土台を立てて粘膜から貫通させる手術)の手術の際に、同時に固い歯茎を作る手術がおこなわれます。色々な術式がありますが、今後すこしずつ紹介していきます。

非常に審美的で、歯ブラシもしやすく、機能的なインプラント治療がおこなわれました。

治療費用¥1,000,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。

CASE 7

インプラントによる咬合再構成

2014年1月17日初診、50代男性。奥様からのご紹介で来院されました。欠損部にインプラントをしたいという主訴でした。

2016年4月5日、術後の写真です。右上456、左上456、左下56、右下6と、計9本のインプラントにより補綴治療(ほてつちりょう・・・歯にクラウンやブリッジや義歯を入れる治療)を行いました。この症例では計10回以上の手術を行いました。インプラントの手術では、隣接する歯まで切開を入れなければならないことがほとんどです。切開の方法を間違うとその歯の歯肉が極端に下がったり(歯が長くみえるようになる)、歯間乳頭(歯と歯の間に位置する歯肉でピラミッド状をしている 歯間乳頭が無くなるとブラックトライアングルといわれる黒く見える空隙ができ、食片がつまったり、会話中に空気がもれたりするとともに、審美性に大きく影響することになる)が喪失することもあります。右上3と左上3周囲の術前・術後の歯肉の位置と形態に変化がないことにご注目ください。歯科医師はこういうところに常に気を配らねばなりません。

治療費用¥4,000,000 副作用・リスクとして、歯肉腫脹 知覚過敏が生じる可能性があります。